كانت بيروت ما قبل الحرب الأهلية هي الفردوس المفقود للفيلسوف والكاتب اللبناني علي حرب، فهي، كما يصفها، مدينة خارقة واستثنائية في منابرها الإعلامية الحرة، وأجوائها السجالية الخصبة، وساحاتها النضالية المفتوحة. إذ أضحت بؤرة تصطرع فيها المدارس الأدبية والتيارات الفكرية والمذاهب السياسية، خاصة المشاريع الأيديولوجية الرامية إلى قلب الأوضاع وتغيير الواقع بواسطة الكتب والنظريات.

وفي ظل هذا الجو المفعم بالأمل والأماني الحلوة، ولد علي حرب عام 1941، ثم تخرج في الجامعة اللبنانية ليعمل مدرسا للفلسفة في المدارس اللبنانية. ولقد جذبته التنظيمات السياسية التي كانت تمتاز بثقافتها النظرية النقدية، فتأثر بها وتفاعل معها، لينتج تحولاته التي انتقلت معه على امتداد أكثر من 8 عقود، حتى تكشفت له مقدرته الفكرية وإمكاناته التعبيرية، لينتهي به المطاف إلى مهنة الكتابة والتفكير.

ومنذ أن بدأ كتاباته الفلسفية عام 1985، اكتسب حرب مساحات جديدة في الحقل الثقافي العربي، فتميز بتفرده بأسلوب جديد في التفكير ورؤاه المختلفة للأشياء والعالم، فكان كتابه “نقد الحقيقة” فتحا جديدا في أفق التنوير والتفكير، حتى اختير مرجعا للطلاب من قبل الجامعة الفرنسية.

في حواره مع “الجزيرة نت” حول العلاقة بين الكاتب ومهنته، أكد حرب أن “هذه العلاقة ليست خيارا عقليا يتخذه المرء بمحض إرادته، بقدر ما هي شيء يولد بعد مخاض طويل، أو حدث ينفجر من غير حساب أو تخطيط”.

مضيفا أنه عندما باشر الكتابة لأول مرة في أحد أيام أبريل/نيسان 1979، لم يكن يحسب أنه سيزاول مهنة الكتابة، لكنه يقول: “ثمة شعور قد اجتاحني واستولى علي في لحظة فاصلة، فوجدت نفسي مندفعا لكي أكتب، بعد قراءتي مقالا لكاتب أثارتني أطروحته التي تتحدث عن الفلسفة بوصفها نتاجا فكريا عرفته كل الأمم والشعوب”.

ويضيف: “وها أنا الآن، في طوري الحالي، صرت كاتبا محترفا، إذ يندر أن يمر علي يوم من غير أن أمسك بالقلم والورقة. أستيقظ في السادسة صباحا لكي أكتب حتى التاسعة، فتكون تلك جولة أولى، ثم أراجع ما كتبته عند عودتي إلى البيت، قبل تناول الغداء، بشيء من التعديل والتنقيح. كذلك أكتب ما يتيسر لي عند العصر، أي بعد الانتهاء من فترة القيلولة والمطالعة”.

أمست الكتابة شاغلي الأول ونصيبي الذي أرضى به، مع أن ما أكتبه لا يغني ولا يسمن.

-

هل تقصد بذلك أن تأليف 26 كتابا مهما في الفكر الفلسفي، والكتابة، لم يكن لهما مردود مادي أو معنوي، بالرغم من أنك مقروء ومترجم إلى العديد من لغات العالم؟

لا أنكر أن الكتابة أعطتني الكثير، ولها مردود رمزي من شهرة تنقلني من مكان إلى آخر، وهي التي جاءت بي إلى هنا. ولكن من حيث المردود المادي، فإن كل ما أحصله من كتبي ومقالاتي لا يكفي لشراء ما أشتهي قراءته أو اقتناءه من الكتب الأجنبية، مع أنني أعمل في اليوم أكثر من 10 ساعات.

وماذا أفعل أمام لعبة الكتابة التي لا أتقن سواها، وهي تستهويني وتستبد بي، حتى صرت أشعر بالنقص والفقد عندما يحول مانع خارجي بيني وبين ما أريد كتابته، أو عندما أتعثر في معالجة مسألة معينة، أو عندما لا أجد موضوعا أطرقه؟ هذا مع أنني أشعر الآن بأن لدي دوما فائضا من الأفكار ينتظر إخراجها من غياهب الذهن إلى عالم النص، وبأن ما ينقصني بالدرجة الأولى هو أن “الأنا” الجسمانية عندي لا تلبي حاجة “الأنا” الفكرية، إذ يعتريها الوهن والقصور جراء ما يصيب اليد والرأس والجسم كله من الكلل والتعب والألم، بعد يوم كامل من القراءة والكتابة، إضافة إلى الجدل والمناقشة مع الزملاء والأنداد.

القراءة ولو على دوي المدافع

-

استطعت أن تؤسس ما يمكن أن نسميه نظرية حول قراءة النصوص وقراءة الواقع. ماذا تمثل لك القراءة؟ وما العلاقة التي تربط قراءتك بما تكتبه؟

القراءة من أهم العوامل عند من يكتب وينتج، فهي مصنع الكتاب، إذ لا كاتب يثمر ما لم يكن قارئا من الدرجة الأولى. والكتابة، بهذا المعنى، ليست سوى استثمار ناجع للنصوص التي يتغذى منها الكاتب، والتي هي رأسماله الذي يشتغل به ويحسن صرفه واستغلاله في مختبره اللغوي أو في مصنعه الفكري. ولعل هذا ما تجد صداه في بعض كتبي، مثل نقد النص أو نقد الحقيقة.

وبالطبع، ثمة فرق بين قراءة وأخرى، فهناك قراءة خصبة تعد بالنماء والثراء.

-

هل هناك كتاب قرأته، وكانت في قراءته أو في الحصول عليه قصة أثرت في كتابتك أو في حياتك بشكل عام؟

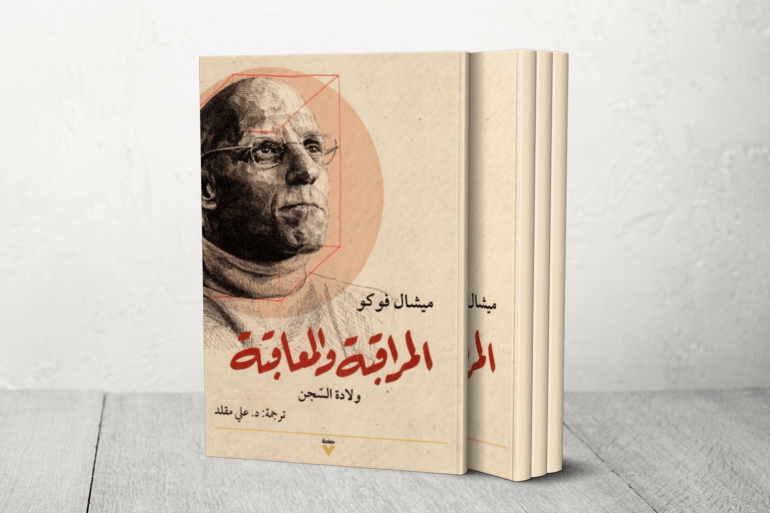

أكثر من كتاب كان له تأثير علي في حياتي وفي علاقتي بالكتابة، ولكن أذكر هذه القصة مع كتاب المراقبة والعقاب للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.

لقد قرأته وأنا المشهور بين معارفي بالجبن والخوف، على دوي المدافع التي كانت تتبادل القصف بين حيين من أحياء بيروت في شتاء عام 1976. إنه نص استثنائي جعلني أنسى الحرب الدائرة في الخارج، من فرط فرادته وجدته وروعته.

كانت إرادة المعرفة أو الرغبة في الشهرة تتغلب عندي، في بعض الأحيان، على مشاعر الخوف، وتدفعني إلى الخروج من البيت وسط المخاطر، إما لشراء كتاب جديد أو لنشر مقالة في جريدة.

وأعترف بأن الفضل في شراء كتاب فوكو يعود إلى زوجتي، فاتنة عبد الله، رحمها الله، إذ كانت النسخ التي وصلت إلى بيروت من باريس لا تتعدى أصابع اليد، ولم يكن معي ثمن الكتاب، وخفت من نفادها قبل الحصول على واحدة منها، فكان أن باعت زوجتي خاتمها لأشتري الكتاب.

-

عشت تجربة الحرب الأهلية كاملة في لبنان. ماذا تركت هذه التجربة عليك في حياتك؟ وهل كان لها أثر على أسلوبك وطريقة تفكيرك في الحياة؟

أقول إن تجربة الحرب، مع كل مساوئها ومرارتها، إلا أن تجربتي معها كانت مختلفة، إذ أحدثت انقلابا في رؤيتي للناس والأشياء، بمعنى أنه كان لها أثرها التنويري في عقلي، مقابل أثرها التدميري على أرض الواقع. وما كان يحتاج إلى عشرات الدراسات والتحليلات أو إلى جولات مضنية من المجادلات والمناقشات حتى يظهر وينكشف، كانت معركة واحدة كافية لكي تكشف لي الواقع بكل أحقاده وتغير قناعتي.

على إثر ذلك، تساقطت المشاريع العقائدية والسياسية في نظري إبان الحرب مع سقوط القذائف وأثرها العنيف على حواسي وجسمي، ذلك أن ما يجري في الميدان كان بعكس ما يقال في الخطاب، ولأن الممارسات كانت باستمرار عبارة عن انتهاك للمبادئ والشعارات. وهكذا، فقد أكسبتني المعارك وعيا جديدا بذاتي، وأحدثت انقلابا في كثير من مفاهيمي، كما بينت ذلك في كتابي خطاب الهوية الذي هو أثر من آثار الحرب.

القراءة تجدد المعرفة بالنص

-

تقول إن القراءات متعددة، والقراءة الواعية إبداع موازٍ. فما هو الفرق بين قراءة النص وقراءة الواقع؟

القراءة بداية لتوسيع الأفق، والقراءة ليست محصورة في الكتب فقط، ولا توجد قراءة واحدة. كل شخص يقدم قراءته الخاصة: السياسي له قراءته، والاقتصادي له قراءته، والمجتمع هو الذي يغير نفسه بنفسه. وعندما أطرح نظريتي لا أقول “هذه نظريتي”، بل أقول “هذه قراءتي” بعيدا عن النخبوية.

وإستراتيجية القراءة هي في الشرح والتفسير ثم التأويل والتفكيك. والتفكيك هو الدخول إلى المناطق المعتمة في كل قول بما يتجاوز قصد المؤلف. وعندما يقرأ المؤلف نقد نصوصه، يفاجأ بما لم يخطر له ببال، وهو ما كشفه له قراءة الآخر. وتلك هي القراءة الفعالة.

وأهمية القراءة، أيا كان النهج من شرح وتفسير وتفكيك، هي أن نقرأ ما لم يقرأ في النص، وبهذا نكون قد جددنا المعرفة بالنص وبالنقد.

وكما حدث مع ديكارت، أن الناقد جدد المعرفة بديكارت وأعطانا معنى جديدا، والشيء نفسه مع نيتشه وهو يحكي عن زرادشت. استخدم نيتشه منهجا تفكيريا أخرج زرادشت من الظلمات إلى النور، استخدم طريقة جديدة في التفكير، قرأ ما لم يقرأ. وعندما تقرأ ما لم يقرأ، تجدد المعرفة بالنص، وتكون قد قدمت طريقة جديدة للتفكير يستخدمها كل البشر من بعدك، فضلا عن استفادتك الشخصية في تطوير أفكارك. إذا، يكون للقراءة الجيدة فوائد جمة.

وعن قراءة الواقع، هناك ما يسمى بالفارق التحويلي. وأضرب مثالا على ذلك بما قام به الدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد الحاصل على جائزة نوبل في الآداب (ورئيس بلاده حاليا). عندما ذهب إلى بلده، قام بجولة في أنحاء بنغلاديش، درس الإمكانات، ولم تكن لديه نظريات، بل كانت لديه خبرة. استطاع خلال فترة وجيزة أن يوقف الفاقد في الاقتصاد، وتضاعف الاقتصاد 20 مرة عما كان عليه من قبل. هو ليس صاحب نظريات جاء ليطبقها، بل لديه قراءة للواقع في بلده.

على العكس مما حدث في اليمن الجنوبي عندما قرروا تطبيق الاشتراكية بقيادة علي سالم البيض، فاندلعت حرب أهلية قتل فيها خلال أسبوعين ما لا يقل عن 15 ألف يمني. وهذا مثال على جهل الإنسان بنفسه. يجب أن يقدم الواقع على النظرية، وليس العكس.

كما قال خبير صيني شهير عندما قال ماوتسي تونغ بتطبيق النظرية الاشتراكية: “لا يهمنا لون القطة، المهم أن تأكل الفئران” لا تهمنا النظرية، ومحك أي فكرة هو الميدان ومجال العمل. النظريات لا تبقى على حالها، والفكرة إذا لم تتطابق مع الواقع، فالنظرية غير قابلة للتطبيق.

عالم بائس مأزوم

-

في ظل انتقالك من قراءة النص إلى قراءة الواقع، كيف قرأت أزمة عالمنا الراهنة؟

لا أستطيع أن أصف عالمنا إلا كونه عالما بائسا مأزوما، نعيش فترة من أسوأ تاريخ العالم الذي يتغير بشكل غير مسبوق. فكل شيء في تغير مستمر، وفي هذا العصر قلما يبقى شيء على حاله. لا الأفكار باقية، ولا القيم ثابتة، ولا المؤسسات مستقرة، ولا الوسائل ولا الأدوات الحياتية باقية على حالها. حتى الزمان تغير كما تغير في مواجهته المكان. نحن نعيش في عالم متغير متسارع في زمنه، متقلص في أحواله وأطواره، وملتبس في علاقاته. ولهذا أرى أن العالم يزداد سوءا وترديا في أوضاعه ومآلاته.

وهذا ما نشهده من خلال الأزمات العالمية المستعصية والتحولات العاصفة في كثير من أصعدة العالم، حيث تتزايد الحروب، وتتفجر المزيد من المشكلات الاجتماعية والبيئية، ونشهد المزيد من صعود الأصوليات والشعوبيات، فضلا عن تفاقم أفعال التحرش والاغتصاب والتشبيح القومي والإمبريالي من جانب الدول الكبرى. وها هو ترامب يأتي ليفجر المزيد من المشكلات، يريد ضم المكسيك، والاستيلاء على قناة بنما. إنه عالم يزداد تشظيا ويزيد تلوثا.

وأضيف إلى ما سبق مشكلة الثورات التقنية المتلاحقة، من ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وما صاحبه من ثورة في الاتصالات، بما يمثل تحديا عاصفا جديدا للعقل البشري وللإنسان المثالي واللاهوتي. تكنولوجيا هي من صنع يده، وهي في الوقت نفسه تمثل تهديدا وجوديا للإنسان كذات مفكرة عاقلة.

حداثة مستهلكة

-

الحداثة التنويرية في العالم، هل ما زالت بعافية كما تركها التنويريون الأوائل، أم أنها تبدلت وتغيرت؟

الحداثة التنويرية أصبحت مستهلكة، والحداثيون تعاملوا مع شعاراتهم كما يتعامل اللاهوتي مع اليوارقيم، يتعاملون معها كحقائق مقدسة، مما جعل الحداثة تصبح مستهلكة. ومع فترة السبات جاءت موجة فلاسفة ما بعد الحداثة. وإذا ما حللنا الوضع الراهن اليوم، لن نجده على ما يرام لأسباب منها عودة الدين من جديد، بعد أن انسحب من على المسرح من قبل. ومع مجيء فلاسفة ما بعد الحداثة، نرى عودة الأصوليات والشعوبيات والعنصرية على شكل شعبوي.

وهناك التشبيح القومي في بعض الدول، وهذا نراه في تصرفات بوتين وترامب، وهما لا يعترفان بالقوانين الدولية، ولا بالمشروعية. بوتين يريد ضم أوكرانيا، وترامب يريد ضم كندا والمكسيك، وإيران لا تعترف بحدود الدول العربية، وتعتبر لبنان مجرد مستعمرة لها، وتنظر للحدود العربية على أنها صنيعة سايكس بيكو.

وما يجري اليوم أن الأزمة العالمية باقية بمختلف وجوهها، والمشكلات الاجتماعية تتفاقم، والتحرش والاغتصاب أصبحا ظاهرة في الدول الغربية، خاصة في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وهذا يعني أن الأخلاق العالمية في أزمة، لأن العالم تخلى عن مصادر إنسانيتنا الثلاثة: الإرشاد الديني، والتعليم الخلقي، والتنوير الفلسفي.

واستمرار الأزمات المستعصية يجعلنا نطرح سؤال التنوير من جديد، وهذا يعني أن نستيقظ من السبات التنويري. حيث إن المسألة تتجاوز الصراع بين الأيديولوجيات أو بين الديانات. المسألة أننا صنعنا إنسانيتنا أو أن إنسانيتنا صنعتنا. ولكن الآن يستوي الكل: حداثيون وقدماء، وعلمانيون ولاهوتيون. وإذا ما شخصنا أزماتنا، أرى أننا تجاوزنا صراعاتنا الأيديولوجية والدينية، وتجاوزنا أيضا مفهوم الآدمية، وتجاوزنا كيف نمارس إنسانيتنا.

-

مارسنا إنسانيتنا اعتمادا على نرجسيتنا ومركزيتنا. العلمانيون أعلنوا أن الإنسان أصبح سيد الطبيعة ومالكها، وقالت الأديان بأن الله خلق الإنسان وسخر له كل ما في السموات والأرض. ماذا كانت نتيجة هذه المركزية بوجهيها الديني والعلماني؟

كانت النتيجة خرابا في كل شيء في الكون، بدءا من المناخ وتلوث الهواء، واستنفاد الموارد وتبديدها، والاستهلاك السيئ للطاقة والغذاء والماء، والأخطر من كل هذا، تلوث الهواء، الذي يعد وسيلة الحياة الرئيسية، وتكاد بعض المدن تختنق، وانقراض الكثير من الأحياء على الأرض. والبعض من نرجسيتهم يعتبرون أنفسهم أفضل من الآخرين، فتكون النتيجة هي الإقصاء والاستبعاد والصدام.

-

كيف ترى الخروج من الهوة الكبيرة التي ترى العالم ذاهبا إليها؟

ما نحتاجه هو التقى الفكري والتواضع الوجودي، التواضع أننا لسنا أشرف الكائنات، والإنسان إن لم يجد الآلهة اخترعها لمصالحه ونزواته، والتقى الوجودي يعني أننا لا نملك الحقيقة، وأنا كمواطن أعمل في حقل معرفي ومجال فكري، علي أن أعيد النظر في أفكاري، وأعيد النظر في طريقة التفكير ونظريات المعرفة، وهذا يتطلب إعادة النظر في كل مفردات الوجود، الهوية، الحرية، السلطة، وعلينا أن نكسر نقطة التيقن، أيضا نكسر منطق القبض والتحكم.

“تعرضت للسطو الفكري مرارا”

-

بعض كتبك تدرس في بعض الجامعات الفرنسية، مع أنك لم تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة، هل هذا صحيح؟

لم أحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة، وبقيت أعمل مدرسا للفلسفة في المدارس اللبنانية قرابة ربع قرن، وحصلت على الماجستير من الجامعة الفرنسية، وكانت رسالة الماجستير بمثابة رسالة للدكتوراه كما وصفها الأساتذة المشرفون، وتم اختيار كتبي للدراسة في الجامعات الفرنسية، ومع كتبي كان يدرس أيضا كتاب “الخطاب العربي المعاصر” لمحمد عابد الجابري.

ولهذا كثيرا ما تعرضت كتبي وأفكاري للسطو والسرقة، وأستطيع أن أؤلف كتابا عن السرقات التي تعرضت لها، ومن أبرز هؤلاء: أمين معلوف، وأدونيس، وهما أخذا مني مقولات وأنساقا فكرية، وكثيرون غيرهم أخذوا مني.

-

هل من فائدة للمناهج الفلسفية الغربية على عالمنا العربي؟

في حقول المعرفة لا يوجد هوية، الحقل المعرفي لا هوية له سواء كان علم لغة أو علم اقتصاد، أخذنا النقد الأدبي عن أرسطو، إذن عنده نظرية أخذناها طورناها، وبالنظر لثنائية الثقافة العربية والثقافة الغربية، ننظر لها بالنقد، ليس هناك حضارات متعددة، بل هي حضارة غربية، وثقافات متعددة، ولنضرب مثالا بابن خلدون، لم ينادِ بعلم اجتماع عربي، بل علم العمران والاجتماع البشري، فحقول المعرفة لا هوية لها.

لا يوجد هويات صافية بالعالم اليوم، كثرت أعداد الأشخاص ذوي اللغات والجنسيات والإقامة والمهنة.

المثقف يسهم في التغيير ولكن عليه ألا ينسى مهنته، المثقفون العرب عندما يتكلمون عن العقل العربي، لا يدرون أنهم وقعوا في الفخ، لأنه لا يوجد ما يسمى بالعقل العربي، القدماء العرب كانوا أكثر منهجية من المحدثين، عندما كتبوا قالوا “رسالة في العقل” لأنه لا يوجد ما يسمى بالعلم الإسلامي أو العقل الإسلامي، ولما ترجم كتاب عابد الجابري “نقد العقل العربي” إلى الفرنسية، سألوني: هل بإمكان العقل أن يكون عربيا؟ قلت لهم اسألوا الجابري، في العصر العباسي كتب الفارابي “رسالة في العقل” وفي عصر التنوير كتب كانط “نقد العقل” وفي العصر الحديث يحكي المثقفون العرب عن “العقل العربي” العقل عقل لا عربي ولا غربي.

الرواية العربية دارت في فلك العالمية

-

النهضويون العرب كلهم غرقوا في التراث ومع ذلك لم يخرج مفكر عربي واحد يؤسس لحقل معرفي جديد؟

بدلا من أن ننتقد النهضويين العرب، علينا أن ننتقد أنفسنا جميعا، فلم يخرج أحد منا على العالمين بحقل معرفي جديد، نقد العقل العربي، أو مشروع التجديد والتراث، ليسوا بحقول معرفية جديدة، لم ينهض أحد منا ببناء معرفي أو منهج جديد مثل التفكيك، لـ”فوكو” حيث صار حقلا معرفيا جديدا، وأصبح الخطاب موضوعا للمعرفة، وبعد أن كان أداة للمعرفة، صار حقلا معرفيا.

ونحن لم نخرج على العالم بعلم أو حقل معرفي جديد، ولكن أقول إن الرواية العربية اليوم أصبحت رواية عالمية، وهذا يرجع إلى أن الروائي غير مشغول بهويته، هو يكتب رواية جيدة، يكتب رواية عن حالة، وليس عن أمته، ويكتب رواية حلوة، رواية متحررة من الأوهام، أوهام الأنا والآخر.